汉字在历史上的第一次突破

在漫长历史过程中,汉字曾经经历过三次重大困境和危机,第一次便是汉字在发展过程中曾经遇到构形危机。这个问题,涉及汉字的起源。先秦时代,古人早就想把这个问题弄清楚,但是一直没有说明白。例如先秦最有名的说法是仓颉造字说,也就是说当年黄帝史官仓颉受到动物鸟兽的足迹启发而创造了文字,这个传说没有办法证实。研究汉字起源真正有进展,要等到百余年来中国现代考古学发展以后,考古学家在地下挖掘出很多早期与文字有关的资料,这些资料为我们以科学的方法探讨汉字起源提供了线索。

例如,现在看到的最早的符号是在河南舞阳贾湖遗址发现的龟甲上的符号,那个符号像人的眼睛,它是不是汉字的前身?如果是,那可不得了,它距今有7500年,过去认为古埃及象形文字的资料比我们甲骨文早,如果这个能够得到判定,我们的文字很可能就比古埃及象形文字早了。但是目前,它还难以证实,但是,它确实为汉字起源探讨提供了线索。

距今五千多年的时候,西安半坡有个仰韶文化遗址(公元前5000—前3000年),仰韶文化是西北地区普遍的彩陶文化,彩陶文化上有很多刻画符号,西安半坡仰韶文化遗址的文物上有59个不同符号,20世纪70年代有学者写文章对此进行讨论,像郭沫若就从仰韶刻画符号讨论汉字的起源,说汉字至少有五千多年的历史了。

其实除了这些地方,在中国很多地方也发现了早期刻画符号,例如浙江良渚镇发现的良渚文化遗址(公元前3300—前2200年),出土的玉器上有图形性的刻画符号,很复杂,有人说这与文字也有关。另外考古人员发现良渚文化中的陶器出现十个左右不同符号的组合,不同的符号连在一起很有可能是早期的文字,但是良渚文化是汉字的前身吗?如果是的话,那汉字的起源就提前到了五千多年前了。

其实这些早期的符号都不能肯定它与文字有直接的关系。与汉字直接联系的,目前发现最早的是山西临汾陶寺遗址(公元前2600—前2000年),这里发现了观测天文的遗迹,可以观察太阳的运行和季节的变化。这里发现的陶罐上出现了“文字”的“文”,这个字肯定是汉字的前身,除此以外还有其他的符号。2017年《考古》公布了一篇文章,日月星辰的“辰”字也是在这个遗址发现的。这是公元前2600—前2000年的遗址,这样一算汉字历史就是四千多年,这个时代相当于史书记载中的夏代。只有从夏代开始才有完整的世系记载,这恐怕不是偶然,现在这个文字实物给我们一个信号,也就是说,汉字在夏代已经形成的推论是完全可能的。

突破以形表意,走上“形声化”道路

从夏代再到殷商甲骨文,这中间又经历了漫长的发展,所以我们看到甲骨文是成系统的、完善的文字体系。

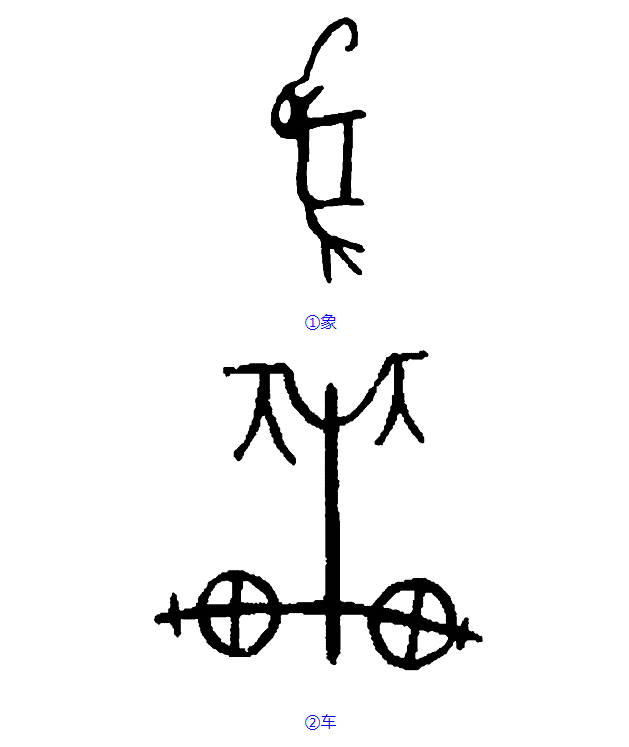

按照甲骨文来看,早期的汉字是以形表意,客观上有一个物象,把这个物象描写下来造一个符号,就是所谓的象形字,用许慎的话讲是“画成其物,随体诘诎”,即把物象画下来随着物象的形状形成弯弯曲曲的线条。如果看到动物,就干脆画一个动物,例如“象”,一看鼻子这么长的动物就是大象的“象”(图①)。例如“车”字,一看就是一辆马车(图②)。

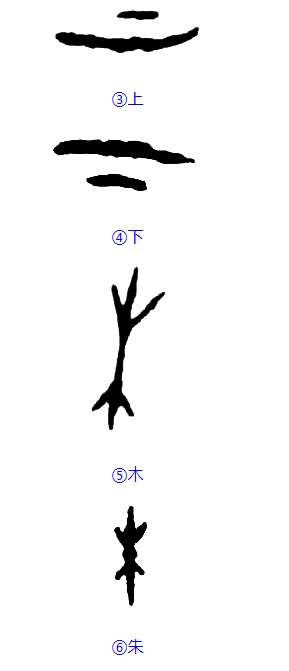

除了象形以外,有些不太好用象形表示。例如“上”“下”就无法用象形来表示。但是古人很聪明,“上”“下”是相对应的概念,画一横做一个参照,然后在长横上面画短横就是“上”(图③),长横下面画一个短横就是“下”(图④),长横可以写得弯曲一点。这就是指事字。“本、末、朱”也是指事字,“本”是根本,是树的树根,所以“木”(图⑤)下面加一横就是“本”,现在讲根本、本原,就是树根引申出的意思。“末”是末尾,树梢,树的上部,就在“木”上面画一横。“朱”,表示红色,树的心是红的,于是“木”中间画一横(图⑥)。

这真是很奇妙,“见形知义”。有很多人说汉字太好了,一看就知道是什么意思,其实不是那么简单。世界上万事万物都要用语言文字记载,还有很多符号没有办法画出来,例如我想表示我的脑子在思考,这个“思考”该画什么表现出来?画不出来。我们讲话的时候有很多虚词,“哼、哈”等,古人也有“之乎者也”,这些虚词也是画不出来的。完善的文字,要准确地记录语言,才能把事情记录清楚。

这就是汉字遇到的第一个困境:很多东西没有办法表现,无形可象。造不出来字了,这个文字系统就不完善,如果找不到办法,这个符号系统就要走向灭绝。

面对困难,古人很聪明,想出两个解决办法:第一个办法是假借。思想的“想”造不出来,借同音符号替代;要表示大概、可能,甲骨文用“其”表示,“其”没法造出来,就借同音的簸箕的“箕”来表示,于是形成了一个方法叫假借。那么多符号本来有自己的用法,又用做别的用途,借来借去一团混乱,就分不清楚了。现在对甲骨文进行抽样统计,70%的字是假借。为什么现在破译甲骨文很难?除了一些字我们认不出来之外,重要原因之一就是很多假借字还解决不了。

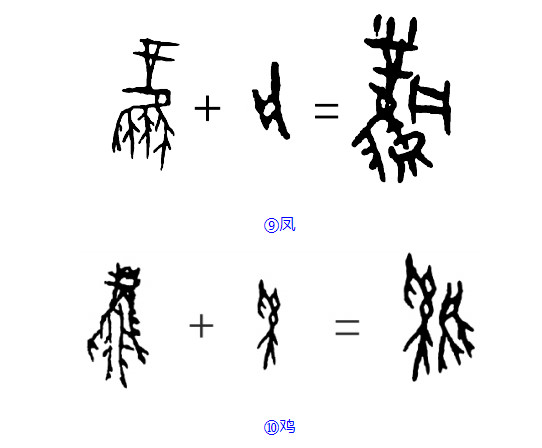

除了假借,在甲骨文中还出现了另一种造字方法,就是用一个符号表示这个字的意思,再借一个符号来表示这个字的读音,把意义和声音合在一起就是形声造字法,例如“凤”字(繁体字“鳳”),是象形字,但是甲骨文中经常借作刮风的“风”,怎么办?改造它,在凤鸟上面加了一个“凡”声,就成了凤凰的“凤”(图⑨)。形声字一旦出现,汉字造新字就突破了原来的困境。例如“鸡”字(繁体字“鷄”),拿一个“鸟”字加上“奚”声就造出来“鸡”字(图⑩)。这类的形声造字法用起来非常便利,在西周时期就慢慢地发展起来。根据研究,西周时代80%的新造字是用形声造字法造出来的。到春秋战国时代语言文字快速发展,春秋时代的新增字96%是用形声造字法,战国时代新造的字99%是形声造字法。这样一来汉字就突破了“无形可象”的困境走上了方便造字的康庄大道,任何新词新语都可以用形声造字法,我们现在还在用这个方法造字,例如今天很多化学元素的字就是这么造出来的。

可以说汉字文明是中华文明智慧的体现。在二十一世纪,信息化已经发展到大数据、云计算、人工智能,汉字在信息化时代一定会有自己的发展之道,一定会沿着它的历史轨迹走,因为文字是文明,是历史、文化、审美和人的心理结构的综合,中华文明只要能够持续发展,汉字仍然会存在。任何语言文字的发展,都是与其文化的强大、发展相关的,随着我们国力的提高,我们中华文化走向世界,汉字的未来充满希望。

选自《光明日报》( 2018年12月23日 06版)